Fabrique de peignes à tisser : Ets Maertens, 11, rue Jacquard Halluin.

Sur la photo, quelques voisins et amis durant la Première Guerre mondiale.

A droite : M. et Mme Jules Maertens.

(Photo n° 02224)

Jacques & Oscar Crombez...

Fabrique de Peignes à Tisser (Historique).

L 'origine de l'entreprise Crombez-Maertens date de 1857, au 15, rue du Moulin, où se trouvait la fabrique de peignes à tisser de Théophile Vanneste. Au début du siècle, un de ses ouvriers, Jules Maertens, rachète l'affaire.

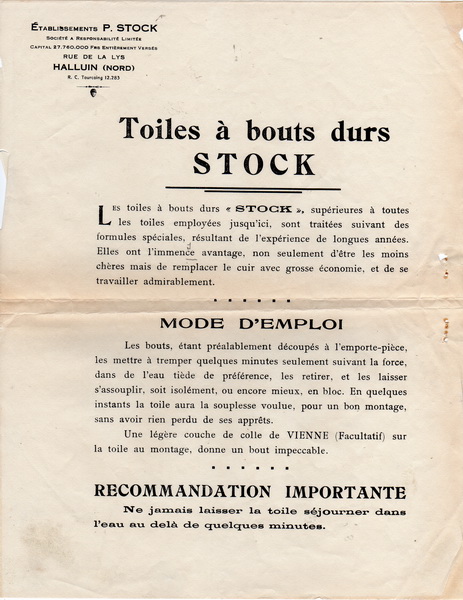

A cette époque, les peignes à tisser s'appelaient communément "rots" ou "ros" car les dents des peignes étaient constituées de fines lamelles de roseau taillé. Avec la mécanisation des tissages, on utilisera des dents de cuivre puis d'acier doux.

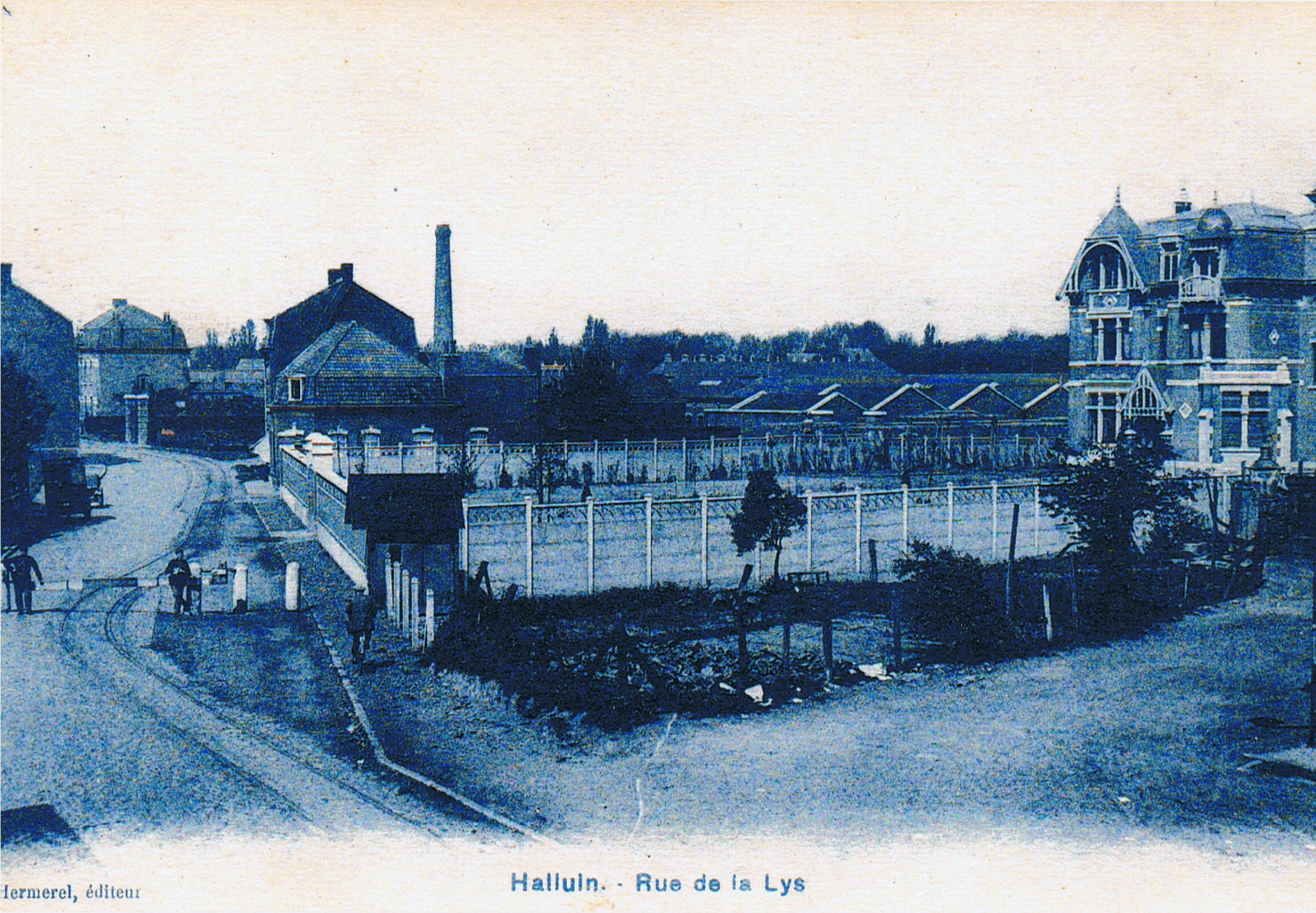

En 1911, devant déménager, Jules Maertens fait construire une maison avec un atelier rue Jacquard.

Puis vient la guerre avec la paralysie de l'activité. Après le conflit, le travail reprit progressivement. En 1923, Jules Maertens laisse l'affaire à son gendre Oscar Crombez père.

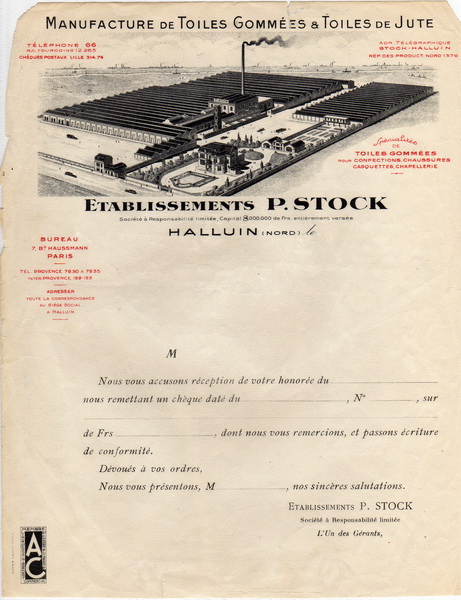

L'activité tourne à plein. Les tissages halluinois ainsi que les usines de la Vallée de la Lys, spécialisés dans la fabrication des rubans et des sangles, sont les principaux clients.

En 1937, par suite d'une fausse manoeuvre, l'atelier est totalement détruit par un incendie. La reconstruction à peine achevée, éclate la guerre de 1939. Durant les premiers mois du conflit, les usines tournent à plein pour l'armée et il faut beaucoup de peignes.

Puis vint l'occupation qui devait durer cinq ans. On éprouve beaucoup de difficultés à s'approvisionner en matières premières, de mauvaise qualité. On doit jongler avec les bons-matières pour se procurer de l'acier, du coton, de la poix. Pour toucher 10 litres de pétrole avec bons, il faut prendre le tramway jusque Tourcoing ou Roubaix, bidon à la main. Il fallut ressortir la vieille charrette à bras pour effectuer les livraisons dans les usines.

C'est après la guerre que la fabrication des peignes s'est transformée par suite de la modernisation des métiers à tisser et des plus grandes exigences techniques. Le peigne poissé a laissé la place au peigne soudé, lui-même détrôné par le peigne collé depuis l'avènement de la machine à tisser sans navette des années 1970.

De nos jours, aussi bien les dents de peigne que la colle-résine époxyde, ou les profilés aluminium, sont presque tous importés de Belgique, de Suisse ou d'Allemagne.

En 1959, M. Crombez décède à l'âge de 65 ans, et laisse l'exploitation de l'entreprise familiale à ses deux fils Oscar et Jacques qui l'ont poursuivie jusqu'à leur retraite en 1992.

Compétence et stabilité caractérisent le personnel. L'apprentissage se fait sur le tas et réclame de longues années de patience. Pratiquement tous entrent à l'atelier à l'âge de 14 ou 15 ans et plusieurs sont restés jusqu'à leur retraite.

Mais les difficultés de l'industrie textile et la modernisation des méthodes de fabrication ont réduit le personnel : de 7 personnes, c'est seulement à 2 que les frères Crombez ont poursuivi les dernières années de leur activité.

25/6/2011

Commentaire et Photo : ARPH - Daniel Delafosse

-

-

Affichages : 3524