industrie - Divers -

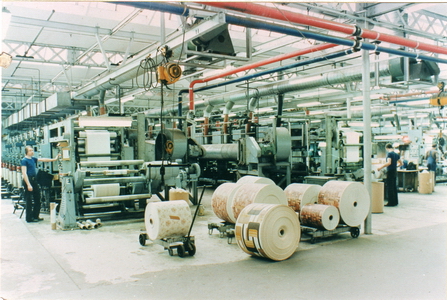

Ets Verkindère-Decofrance.

Vue de machines Hélios.

(Photo n° 1105)

L'Industrie Halluinoise en 1982.

Il y a 30 ans, en 1982, un certain nombres d'entreprises halluinoises employant plus de cent salariés, pouvaient à ce titre être considérées comme les "grands" de la commune. Il s'agissait de :

Bodez (183 salariés) - Bonduel (122) - Gratry (344) - Garnier-Loridan-Bell (186), Lemaitre-Demeestère (133), Tissavel (328), Verkindère-Decofrance (361) - Cappelle (128) et Provost (268 salariés).

Dans celles qui "flirtent" avec la centaine on pouvait citer : Geerlandt (96 salariés - Grimonprez (86) et Brepols (94 salariés).

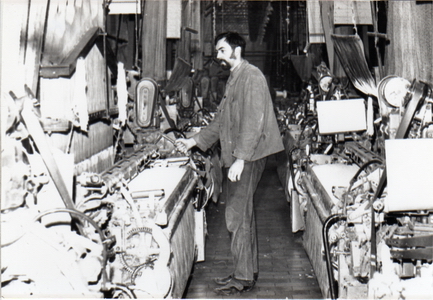

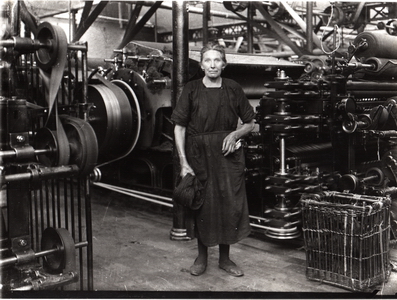

Un tisserand devant son métier jacquard,

chez Gratry, rue de la Lys.

(Photo n° 602)

Cité Industrielle par essence et par tradition, Halluin reste dans ce domaine victime de son passé, un passé qui la rend bien plus fragile face aux aléas de la conjoncture. Il y a en 1982, à peu près autant de gens qui résident à Halluin et travaillent à l'extérieur, que de non-Halluinois qui viennent travailler à Halluin.

On estime que la ville offre alors entre 5.000 et 5.200 emplois. Le total des emplois de l'industrie s'élève à 3.428 en 1982, ce qui représente 65 à 70 % de la population halluinoise. Mais en 1979 il était de 4.230, soit une perte sèche de 800 emplois.

Bien entendu, ces emplois n'ont pas disparu d'un seul coup, ce qui explique qu'on n'en ait pas fait grand cas dans les "médias" autres que la presse locale. Cette perte est le fruit d'une part de disparitions d'entreprises ; d'autre part, de "dégraissages" effectués par petits paquets au sein de plusieurs sociétés.

Il faut signaler qu'une partie importante de ces emplois n'a pas été supprimée ; simplement, ils ont "déménagé". C'est à la fois réconfortant en ce qui concerne les emplois à proprement parler... et fort inquiétant pour Halluin elle-même.

Le textile demeure, et de loin, l'activité dominante dans la cité : 1.454 emplois y sont directement rattachés. Soit un peu moins de la moitié de l'activité industrielle, soit encore un tiers de la totalité des emplois offerts dans la commune.

Sur les 800 emplois qui ont disparu en trois ans, plus de 750 venaient du textile : on est passé de 1979 à 1982, de 2.233 emplois à 1.454.

Mais il existe au moins trois facteurs dignes de remonter le moral des plus pessimistes. D'abord, si des entreprises ont "dégraissé" ou ont disparu, d'autres ont été créées ou ont embauché.

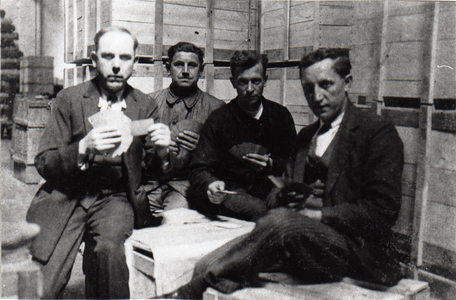

La Direction et le Personnel des Ets Bodez, en 1980.

(Photo n° 3892)

Ensuite, l'importance croissante d'un secteur du meuble relativement bien portant. De 746 emplois, en 1979 à 759 en 1982. Et surtout Halluin tire une solidité supplémentaire de l'éparpillement de ses entreprises. Les emplois évoqués plus haut sont répartis au sein de... 52 entreprises différentes. Ce qui met la commune à l'abri d'une véritable catastrophe dans ce domaine.

Le développement réel d'une zone industrielle et la meilleure liaison de cette zone avec les voies de communication, par le biais de la voie rapide AI-RN 17 récemment inaugurée, représente un atout non négligeable.

13/2/2012.

Commentaire : Daniel Delafosse

- Hits: 1798

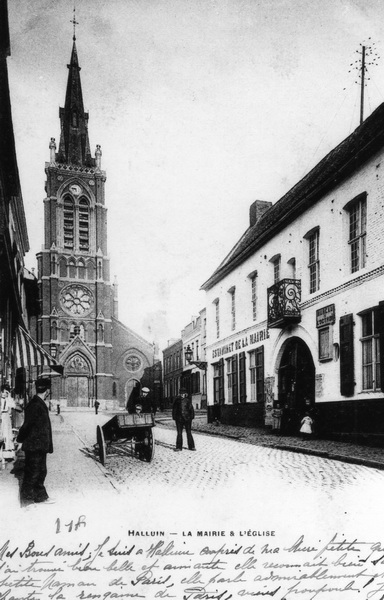

L'Eglise Saint-Hilaire,

et la Mairie d'Halluin, en 1900.

(Photo n° 7761)

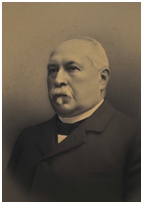

Paul-Pierre Defretin

Maire d'Halluin en 1900.

Halluin et ses Industries... en 1900 !

Pour Halluin, 1900 fut vraiment la belle époque...

La ville était alors en plein essor industriel.

Le Tissage Defretin, rue de la Gare, vers 1900.

Il comptera plus de 1200 ouvriers.

(Photo n° AL256)

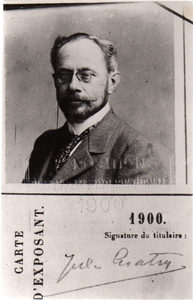

M. Jules Gratry, en 1900.

Fondateur du Tissage

rue de la Lys Halluin.

(Photo n° 2643)

Le Tissage Gratry, au début du XXème siècle :

Il comptait plus de 1000 ouvriers avant 1914.

Partie de l'usine, face à la future rue Jean Jaurès.

(Photo n° 2659)

On y dénombrait :

15 fabriques de toiles.

5 tissages mécaniques de tissus.

3 blanchisseries de fils.

4 fabriques de châles.

4 teintureries.

2 fabriques de toiles d’emballage.

1 filature de coton.

2 fabriques de papier de fantaisie.

2 filatures de lin.

Le rouissage du lin,

sur les bords de la Lys, en 1902.

(Photo n° 2311)

3 imprimeries.

2 fabriques de caoutchouc.

8 fabriques de chaises.

3 fabriques de chicorée.

1 fabrique de construction de ciment armé.

1 manufacture de carreaux en ciment.

2 fonderies de fer.

1 fonderie de cuivre.

3 chromolithographies.

Un groupe d'ouvrières de l'atelier d'imprimerie,

et fabrique d'images (Chromolithographie)

Maison Eblagon-Landsberg, rue Palestro, en 1910.

(Photo n° 00820)

1 fabrique d’orgues.

1 fabrique d’huiles.

7 brasseries.

1 tuilerie.

1 tannerie.

1 bonneterie.

1 vannerie.

235 cabarets.

Estaminet "A l'arrivée des cyclistes".

tenu par Mme Libert vers 1900.

(Photo n° 2962)

Bureau des Douanes - Rue de Lille Halluin,

Années 1900.

(Photo n° 3992)

21/2/2012.

Commentaire : Daniel Delafosse.

- Hits: 7007

- Hits: 1703

- Hits: 1662

- Hits: 1444

- Hits: 1474

- Hits: 1438

Assemblée des Anciens des Armées d'Occupation (AAO),

au Monument aux Morts, rue de Lille, le 26/10/1976.

M. Paul Faidherbe (1er rang au centre).

(Photo n° 2446)

Le Lisage d'Halluin... Historique.

Le lisage d'Halluin, situé rue du Moulin (rue de la Libération) est créé au début des années 1920 par M. Achille Welcomme, un roubaisien qui possède deux autres lisages.

Pour ouvrir cet atelier, il fait appel à M. Emile Maret, un halluinois qui connait le métier.

L'entreprise emploie à l'époque huit liseurs, quelques piqueurs de carton, ainsi que quelques femmes employées comme liseuses à domicile.

Puis M. Paul Faidherbe collabore avec Emile Maret et lui succède en 1934.

Que fait-on dans un lisage ?

Un dessinateur réalise une esquisse qu'il vend à une entreprise textile, celle-ci commande la réalisation du dessin sur une mise en carte. Ensuite l'entreprise qui travaille avec des métiers Jacquard, porte sa mise en carte au lisage où commence le travail du liseur.

Celui-ci réalise un travail de précision pour reproduire la mise en carte sur des cordes. Quand le liseur a terminé son travail, il vient placer l'ensemble de ses cordes sur le bâti du piquage. En fonction du modèle, des poinçons vont alors percer le carton. Le dessin sera complètement transcrit sur les cartons.

Le contremaître vérifie alors l'ensemble et réalise les corrections. Les cartons sont alors ficelés sur une machine à coudre. Vérifiés une dernière fois, ils sont alors prêts pour le tissage.

Le carton utilisé est acheté chez un grossiste de la région mais il est fabriqué soit dans les Vosges, soit dans l'Isère. Il arrive à l'atelier en blocs, un coupeur intervient alors pour les couper aux dimensions désirées. Le carton devait rester bien au sec : en hiver un membre du personnel assure l'entretien du chauffage ; à titre anecdotique ce travailest bénévole le dimanche et les jours fériés.

La clientèle du tissage est surtout halluinoise et de la Vallée de la Lys. Certains ont toutefois un lisage, un piquage et un repiquage et n'utilisent le lisage d'Halluin qu'en complément.

L'entreprise halluinoise s'arrêta fin 1960.

4/7/2011.

Commentaire : Daniel Delafosse

- Hits: 1711