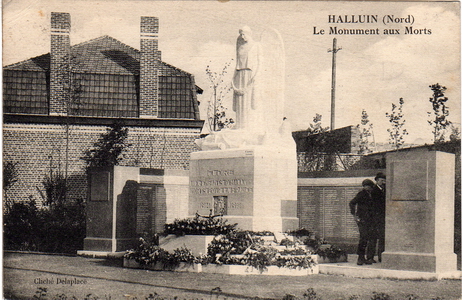

Guerre 14 - 18

Cérémonie au Monument aux Morts, rue de Lille,

par l'association halluinoise des Anciens sous-officiers.

Au centre, M. Charles Vanoverschelde Maire d'Halluin.

(photo n° 2023)

La Sonnerie « Aux Morts »…

Historique.

Il est peu connu que la sonnerie "Aux Morts", réglementaire dans l'Armée française, est due à une initiative du Général Gouraud.

« L'usage s'est établi, au cours des cérémonies d'hommage aux morts de la Grande Guerre qui, depuis l'armistice, se déroulent devant les monuments commémoratifs et particulièrement devant le tombeau du Soldat inconnu, d'observer une minute de recueillement.

J'ai décidé de compléter ce cérémonial désormais traditionnel par une sonnerie nouvelle, dite "aux morts" qui constituera le signal et le prélude à la minute de silence. Cette cérémonie pourra également être exécutée dans toutes les circonstances où le commandement croira devoir honorer par un cérémonial particulier les officiers, sous-officiers et soldats tombés au champ d'honneur".

Ainsi fut rédigée, le 11 août 1932 à Paris, la circulaire complétant le cérémonial des cérémonies d'hommage aux morts de la guerre, par une sonnerie nouvelle dite "aux morts".

Quelques années auparavant, l'attention du général Gouraud, alors gouverneur militaire des Invalides, avait été attirée par la sonnerie de clairon précédant la minute de silence au cours des cérémonies américaines. Il s'en était ouvert auprès du commandant Dupont, chef de la musique de la Garde républicaine, l'invitant à composer une pareille sonnerie puisqu'elle était absente du répertoire de l'armée française.

Elle fut exécutée pour la première fois le 14 juillet 1931 sous l'Arc de Triomphe, en présence de M. Maginot. L'année suivante, M. Boncour, ministre de la guerre, félicita le commandant Dupont et rendit réglementaire cette sonnerie porteuse de tant d'émotions.

1/12/2010

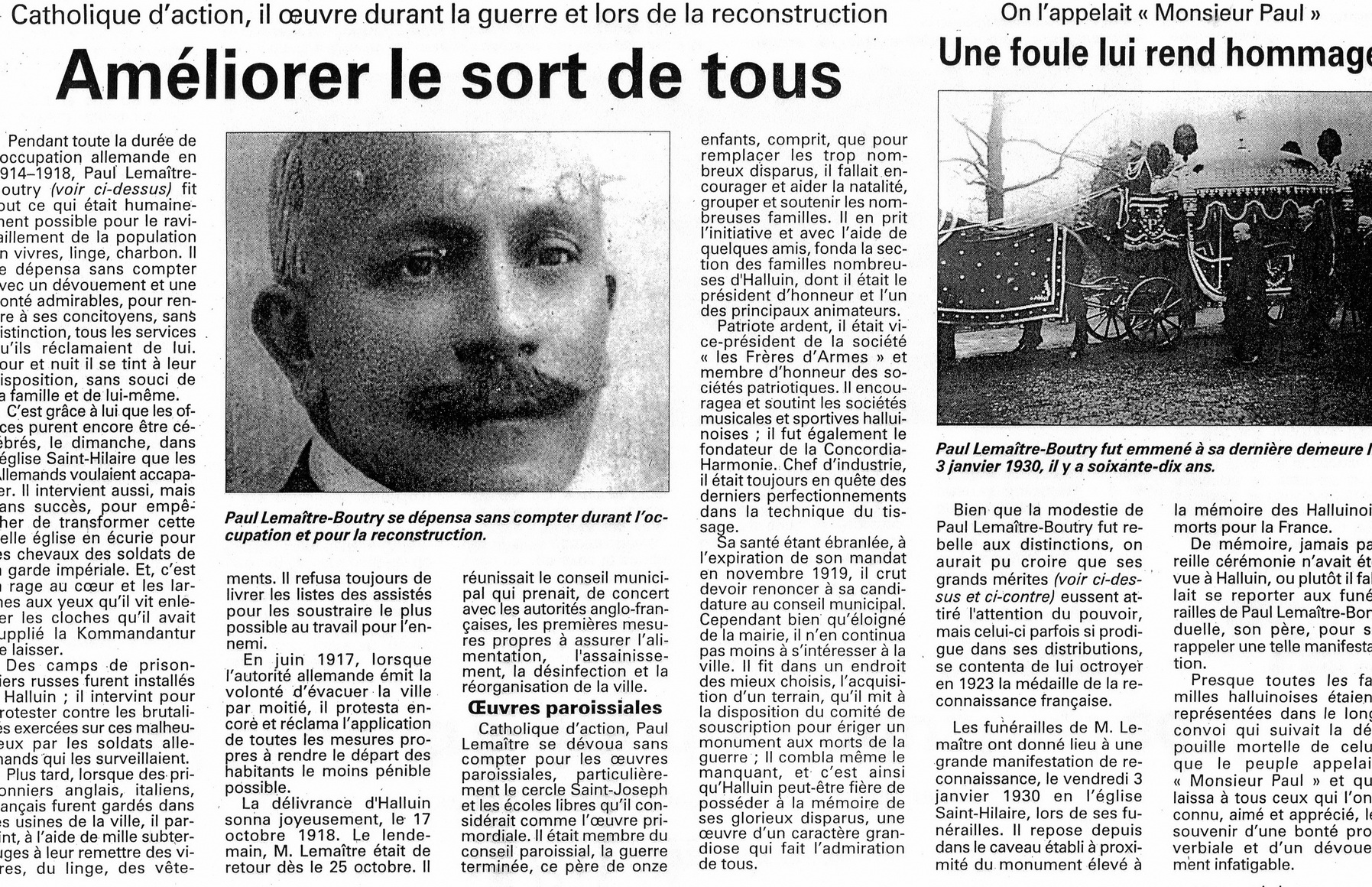

Toute une population conduisait

« Monsieur Paul » à sa dernière demeure.

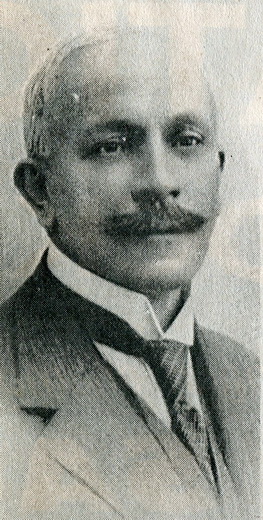

Paul Lemaitre-Boutry

(1875-1929)

(Photo X DD 22672 n° Img 087)

Il fut triste le réveillon du 31 décembre 1929 à Halluin, « Monsieur Paul » venait de disparaître le 29 décembre à l’âge de cinquante-cinq ans. On tournait une page de l’histoire de la commune.

Né à Halluin, le 4 Avril 1875, Paul Lemaitre-Boutry industriel, ancien adjoint au maire, fondateur du groupe halluinois des familles nombreuses, de la concordia-harmonie, fut l’une des grandes figures halluinoises du début du vingtième siècle ; artisan, notamment, de la construction de l’hospice du mont d’Halluin, magnifiquement transformé (en 1989) en maison de retraite, mais aussi généreux donateur du terrain pour la construction du monument aux Morts, situé rue de Lille.

Issu d’une vieille famille halluinoise qui, non seulement fournit à la cité de nombreux magistrats municipaux, mais dont les membres furent ici les créateurs de l’industrie textile, M. Paul Lemaitre-Boutry était le fils de M. Paul Lemaitre-Bonduelle, ancien conseiller général, maire d’Halluin pendant vingt-sept ans, le petit-fils de M. Edouard Lemaitre-Demeestere fondateur de la maison Lemaitre-Demeestere, et l’arrière petit-fils de M. Pierre Demeestere-Delannoy nommé maire d’Halluin en 1830.

Elu conseiller municipal le 6 mai 1900, prenant la place de son père, maire de la ville, qui ne sollicitait plus le renouvellement de son mandat, Paul Lemaitre fut réélu le 1er mai 1904, et nommé adjoint le 13 mai suivant.

Les inventaires des biens de l'église Saint-Hilaire - 8 Mars 1906.

(Photo n° 1848)

Né avec la loi de "Séparation de l'Eglise et de l'Etat", cet inventaire des biens de l'Eglise a pour but de répertorier les biens qui seront transférés vers des associations culturelles ; l'Etat confisquant purement et simplement tous les biens d'Eglise antérieurs à la Révolution.

Les inventaires d'Halluin auraient dû avoir lieu le 7 ou 9 mars 1906 : M. Rabier, inventorieur, ne peut effectuer son travail ni à Saint-Hilaire, ni à Saint Alphonse. Selon le "Journal de Roubaix", on parle de 3000, 8000 et même 12 000 manifestants catholiques qui interdisent l'approche de l'église.

La foule est massée devant l'Eglise Saint-Hilaire (centre)

en Mars 1906, pour empêcher le pillage de l'édifice.

(Photo AL n° 230)

Paul Lemaitre sut mener de pair les obligations de cette nouvelle charge avec le souci des affaires commerciales. Grâce à lui, lors des sinistres inventaires, il fut possible de transformer en blockhaus notre église, pour résister de manière efficace au siège en règle des sectaires assaillants ; cette conduite courageuse lui valut la suspension de ses fonctions le 10 mars 1906, puis la révocation par la Préfecture.

Au centre, en 1908, Mgr Charost en compagnie de tous les enfants Lemaitre,

de Pierre Defretin Maire d'Halluin et de l'Abbé Deram.

(Photo n° 5952)

Le 17 mai 1908, les fonctions d’adjoint lui étaient de nouveau confiées. Aux élections du 3 mai 1912, les électeurs firent sur son nom, une belle manifestation de sympathie : Paul Lemaitre était élu en tête de liste, puis bientôt renommé adjoint à l’unanimité.

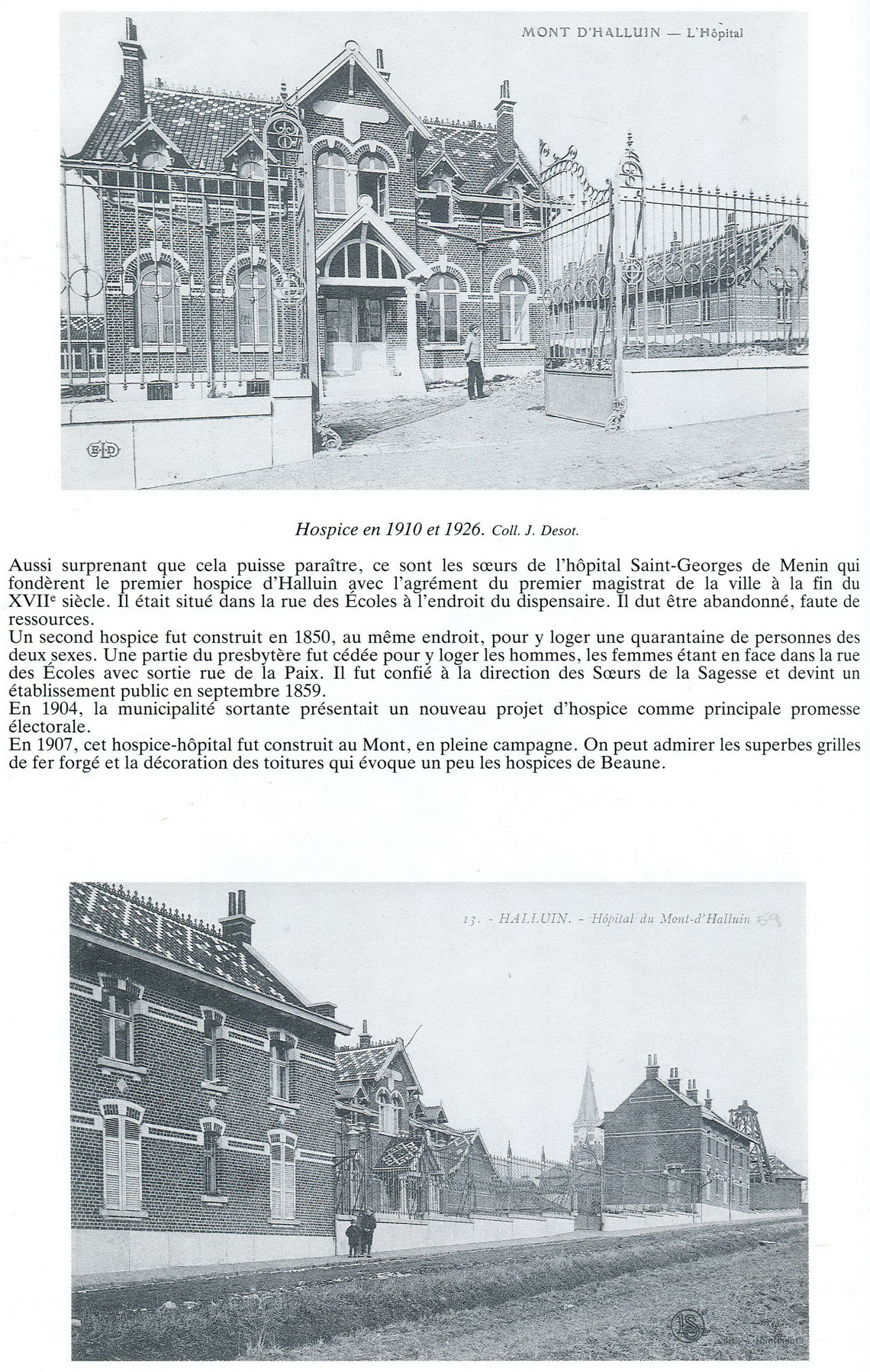

Au cours de son mandat, M. Lemaitre s’occupa avec une particulière compétence des services publics. Il apporta ses soins et son dévouement à la construction du superbe hospice-hôpital du mont d’Halluin, établissement si nécessaire alors à la ville, attentif à gérer les affaires communales, à créer des œuvres durables, et à se montrer économe des deniers des contribuables.

(Photo ARPH DD 22670 n° Img 073)

Mais là où il se distingua surtout, où il donna la mesure de ses moyens, ce fut au cours de l’occupation.

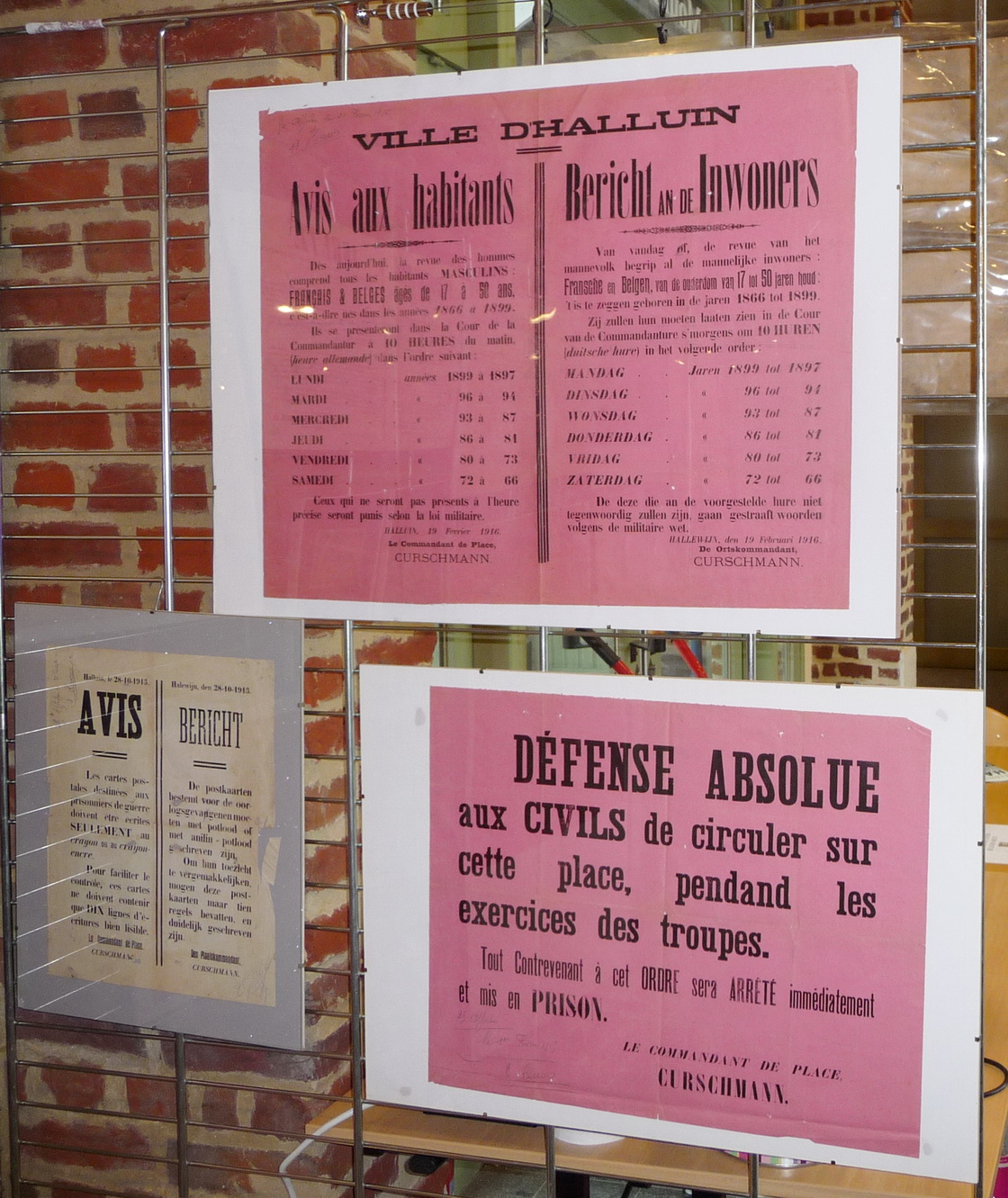

Au moment de la déclaration de la Première guerre mondiale, Paul Lemaitre était âgé de 39 ans, et adjoint au maire. Père de dix enfants, il lui fut permis de demeurer à Halluin. M. Pierre Defretin le maire, l’autre adjoint M. Louis Odou-Loridan, étant tous deux septuagénaires, lui confièrent l’administration de la ville dès l’arrivée des Allemands, le 16 octobre 1914.

En cette qualité, M. Lemaitre eut de constants rapports avec la kommandantur. Intermédiaire entre la population et l’autorité ennemie, il fut sans cesse l’objet des injures et des menaces des officiers, et eut à répondre à des réquisitions chaque heure, de jour comme de nuit. On le recherchait pour lui dire : « Monsieur Paul, on vous demande à la kommandantur ».

Il s’y rendait quand même, malgré son sentiment instinctif de révolte car il savait l’accueil qui l’attendait, la nature des ordres qu’il allait recevoir, et les insultes dont il allait être abreuvé.

Il fut emprisonné six fois pour des périodes variant entre six et quinze jours, pour avoir résisté aux prétentions allemandes notamment au sujet du paiement des contributions de guerre, et surtout du refus de payer le travail des ouvriers dans les usines.

(Photo DD 22448 n° P1230019)

Ce fut à cette époque le 30 juin 1915, que parut la fameuse lettre du commandant de place exigeant que tout ce dont l’autorité allemande avait besoin pour l’entretien des troupes, fut fabriqué par des ouvriers du territoire occupé sous peine de destruction de la Ville. Cette lettre put être expédiée à Paris, et fut publiée par tous les grands quotidiens de la capitale.

La reproduction de cet écrit amena l’ouverture d’une enquête faisant subir à M. Lemaitre de nouvelles insolences et menaces de mort. Malgré cela, Paul Lemaitre fit preuve d’une énergie admirable, d’une patience raisonnée et d’un patriotisme ardent.

C’est grâce à lui que les offices purent encore être célébrés, le dimanche, dans notre église que les Allemands voulaient accaparer. Il intervint aussi, mais sans succès, pour empêcher de transformer cette belle église en écurie, pour les chevaux des soldats de la Garde impériale. Et, c’est la rage au cœur et les larmes aux yeux, qu’il vit enlever les cloches qu’il avait supplié la kommandantur de laisser.

Un convoi de chariots allemands stationne devant l'Ecole du Sacré Coeur.

Un convoi de chariots allemands stationne devant l'Ecole du Sacré Coeur.

(Photo ARPH DD 22685 n° Img 100)

Des camps de prisonniers russes furent installés à Halluin ; il intervint pour protester contre les brutalités exercées sur ces malheureux par les soldats allemands qui les surveillaient. Plus tard, lorsque des prisonniers anglais, italiens, français furent gardés dans les usines de la ville, il parvint, à l’aide de mille subterfuges, à leur remettre des vivres, du linge, des vêtements.

Il protesta contre l’emploi près des lignes de feu d’habitants valides de la ville, et travailleurs civils amenés en Belgique. Il refusa toujours de livrer les listes des assistés pour les soustraire le plus possible au travail pour l’ennemi.

Dans la cour des Ets Lemaitre, rue de la Lys, en 1918,

en présence de Paul Lemaitre fils,

et des directeurs Ramaen Henri et Herman Paul.

(Photo 698)

Pendant toute la durée de l’occupation, M. Lemaitre fit tout ce qui était humainement possible pour le ravitaillement de la population en vivres, linge, charbon, et se dépensa sans compter avec un dévouement et une bonté admirables, pour rendre à ses concitoyens, sans distinction, tous les services qu’ils réclamaient de lui. Jour et nuit il se tint à leur disposition, sans souci de sa famille et de lui-même.

En juin 1917, lorsque l’autorité allemande émit la volonté d’évacuer la ville par moitié, il protesta encore et réclama l’application de toutes les mesures propres à rendre le départ des habitants le moins pénible possible. A l’évacuation générale, le 30 septembre et le 1er octobre 1918, il partit l’un des derniers, par le Mont d’Halluin. Quelques jours plus tard, la délivrance d’Halluin sonna joyeusement le 17 octobre 1918.

Le lendemain, Paul Lemaitre était de retour et dès le 25 octobre, il réunissait le conseil municipal qui prenait, de concert avec les autorités anglo-françaises, les premières mesures propres à assurer l’alimentation l’assainissement, la désinfection et la réorganisation de la ville. Les halluinois respiraient enfin, délivrés de ce cauchemar qui avait causé beaucoup de vide et de souffrances.

Catholique convaincu, Paul Lemaitre se dévoua sans compter pour les œuvres paroissiales, particulièrement le Cercle Saint-Joseph et les écoles libres, qu’il considérait comme l’œuvre primordiale. Il était aussi membre du Conseil paroissial.

La guerre terminée, ce père de onze enfants, comprit, que pour remplacer les trop nombreux disparus, il fallait encourager et aider la natalité, grouper et soutenir les nombreuses familles. Il en prit l’initiative, et avec l’aide de quelques amis, fonda la section des familles nombreuses d’Halluin, dont il était le président d’honneur et l’un des principaux animateurs.

L'Harmonie Municipale en 1907... qui deviendra à la fin de la guerre la "Concordia".

(Photo ARPH 22673 n° Img 088)

Patriote ardent, il était vice-président de la société « Les Frères d’Armes », et membre d’honneur des sociétés patriotiques. Il encouragea et soutint les sociétés musicales et sportives halluinoises. Il fut également le fondateur de la Concordia-Harmonie. Chef d’industrie, il était toujours en quête des derniers perfectionnements dans la technique du tissage.

Sa santé étant ébranlée, à l’expiration de son mandat en novembre 1919, il crut devoir renoncer à sa candidature au conseil municipal. Cependant bien qu’éloigné de la mairie, il n’en continua pas moins à s’intéresser à la ville

Paul Lemaitre dans l'usine de tissage rue de la Lys, en 1922.

(Photo 2543)

Le Monument aux Morts, rue de Lille Halluin

lors du 80ème Anniversaire de l'Armistice - 11 Novembre 1998.

(Photo ARPH DD 22682 n° Img 099)

Il fit, dans un endroit des mieux choisis, l’acquisition d’un terrain qu’il mit à la disposition du comité de souscription, pour l’érection d’un monument aux Morts de la guerre. Il combla même le manquant, et c’est ainsi qu’Halluin peut-être fière de posséder, à la mémoire de ses glorieux disparus, une œuvre d’un caractère grandiose qui fait l’admiration de tous.

Bien que la modestie de M. Lemaitre fut rebelle aux distinctions, on aurait pu croire que ses grands mérites eussent attiré l’attention du pouvoir, mais celui-ci parfois si prodigue dans ses distributions, se contenta de lui octroyer en 1923, la médaille de la Reconnaissance Française.

Le 3 Janvier 1930... Toute une ville accompagne le corbillard...

(Photo X 22684 n° Img 042)

Les funérailles de Paul Lemaitre ont donné lieu à une grande manifestation de reconnaissance, le vendredi 3 janvier 1930 en l’église Saint-Hilaire. Il repose depuis dans le caveau établi à proximité du monument élevé à la mémoire des halluinois morts pour la France.

... de "Monsieur Paul".

(Photo n° 2756)

Le caveau familial de la Famille Lemaitre-Boutry...

(Photo DD 22680 n° P1230969)

... au Cimetière d'Halluin - Novembre 2014.

(Photo DD 22681 n° P1230970)

De mémoire, jamais pareille cérémonie n’avait été vue à Halluin, ou plutôt il fallait se reporter aux funérailles de M. Paul Lemaitre-Bonduelle, son père, pour se rappeler d’une telle manifestation. Presque toutes les familles halluinoises étaient représentées, dans le long convoi qui suivait la dépouille mortelle de celui que le peuple appelait « Monsieur Paul », et qui laissa à tous ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié, le souvenir d’une bonté proverbiale et d’un dévouement infatigable.

(Photo NE DD 22671 n° Img 085)

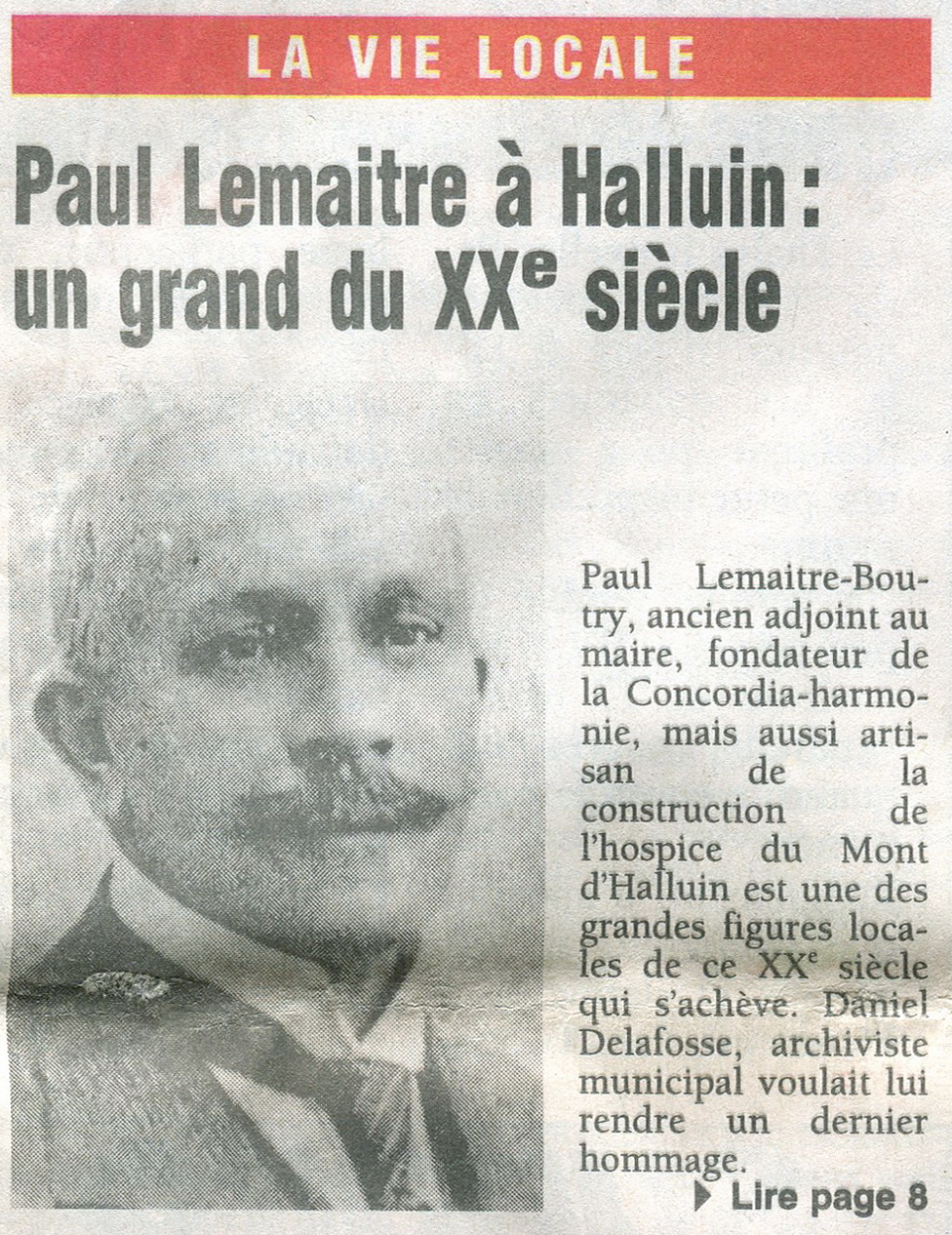

L'Homme du XXème Siècle Halluinois...

Erreur de transcription : Il faut lire Lemaitre (sans accent) et Boutry (avec un t).

Paru dans "La Voix du Nord"...

(Photo VdN DD 22666 n° Img 066)

... du 7 Janvier 2000.

(Photo VdN DD 22667 n° Img 067)

Paru dans "Nord Eclair" du 30 Janvier 2000.

(Photo NE DD 22668 n° Img 068)

La Reconnaissance Halluinoise !

"Deux Halluinois, M. Pierre Defretin Maire pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi

M. Paul Lemaitre-Boutry, son Premier adjoint, ont joué un rôle primordial

à la tête de la population halluinoise dans des circonstances dramatiques !...

Ne serait-il pas temps d'honorer enfin..., la mémoire de Messieurs

Pierre Defretin et Paul Lemaitre

en attribuant leur nom à un bâtiment, une rue, un espace, une stèle ou une plaque ...

en rapport avec les services exceptionnels rendus à toute la population halluinoise.

Cette initiative, je pense, serait la plus belle et la plus juste reconnaissance

envers les deux anciens administrés.,

mais également, un geste symbolique pour toutes celles et ceux

qui oeuvrent au travail de la mémoire collective de notre ville".

2 Octobre 2014

Daniel DELAFOSSE

Exposition sur la Guerre 14-18 et Halluin,

organisée par l'ARPH - Octobre 2014.

(Photo DD 22683 n° P1220817)

Voir aussi :

Guerre 14/18 – Visite chez Defretin (Séance du Conseil Municipal d’Halluin, le 30 Juin 1915 – Document) :

http://alarecherchedupasse-halluin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1285:visite-chez-defretin&catid=11:guerre-14-18-&Itemid=219&lang=fr

Guerre 14/18 – Troupes allemandes (Halluin occupée, sous la responsabilité de M. Paul Lemaitre-Boutry) :

http://alarecherchedupasse-halluin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2801:guerre-1418-troupes-allemandes-en-mouvement&catid=11:guerre-14-18-&Itemid=219&lang=fr

Les inventaires des biens de l’Eglise Saint-Hilaire en 1905 – 1906 :

http://alarecherchedupasse-halluin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=448:les-inventaires-du-8-mars-1906153&catid=19:culte-catholique&Itemid=252&lang=fr

Guerre 14/18 – Halluinoises évacuées à Hal B. (La magnifique résistance civile halluinoise) :

http://alarecherchedupasse-halluin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:guerre-14-18-halluinoises-evacuees-a-hal&catid=11:guerre-14-18-&Itemid=219&lang=fr

Pierre-Joseph Demeestère (Maire d’Halluin 1865 – 1873) :

http://alarecherchedupasse-halluin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2984:pjdd&catid=146:elus-et-agents-municipaux&Itemid=126&lang=fr

Edouard Lemaitre-Demeestère (Maire d’Halluin 1830 – 1865) :

http://alarecherchedupasse-halluin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2985:edouard-lemaitre-demeestere&catid=146:elus-et-agents-municipaux&Itemid=126&lang=fr

Paul Lemaitre-Bonduelle (Maire d’Halluin 1874 – 1900) :

http://alarecherchedupasse-halluin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2986:paul-lemaitre-bonduelle&catid=146:elus-et-agents-municipaux&Itemid=126&lang=fr

27/11/2010 - 20/11/2014

Les employés SNCF de la Gare d'Halluin.

(photo n° 02233)

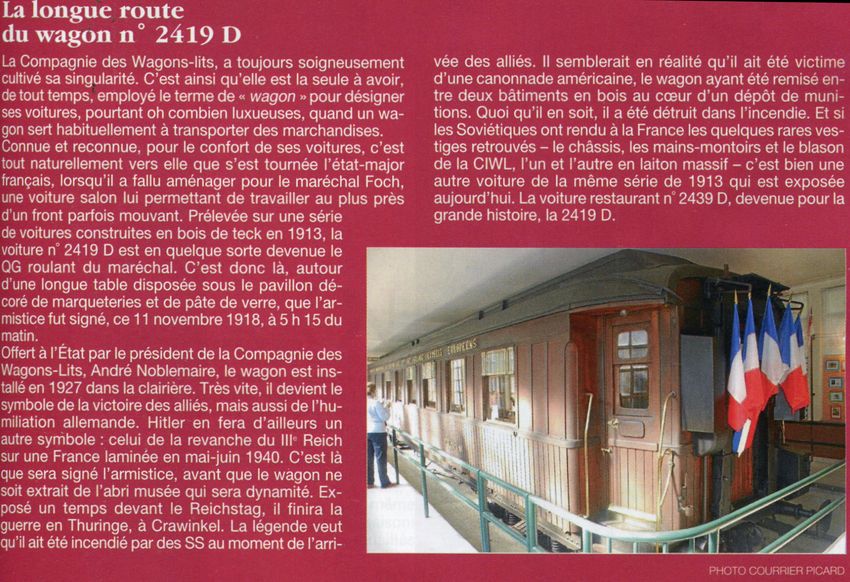

Le Wagon de l’Armistice... Historique.

C’est à bord du wagon 2.419 D que l’Armistice a été signé le 11 novembre 1918. Ce wagon, ou plus exactement son frère jumeau (il portait le n° 2.439 D), on peut le voir au Musée de l’Armistice en forêt de Rethondes, près de Compiègne.

« Ce wagon, explique le général Gamache, président de l’association qui gère ce musée, faisait partie d’une série qui avait été commandée en 1913. Ils étaient répartis sur les différents réseaux de France. Le premier à en bénéficier fut le maréchal Joffre, lors de la Bataille de la Marne. Les autres wagons furent affectés aux différents états majors ».

Il s’agissait de wagons qui pouvaient tout à la fois servir de salon et de bureau. Il comporte également des cuisines (sa destination première était d’être un wagon-restaurant) transformées en bureau pour les secrétaires qui accompagnent la délégation alliée. A côté se trouve un petit salon, où prendront place le commandant Riedinger et le capitaine de Mierry, avec une petite table et un téléphone.

Ce petit salon se trouve juste à côté de la grande salle-bureau décorée de boiseries en acajou verni. Une grande table en bois foncé trône au centre de la pièce. A chaque bout, deux lampes aux abat-jour roses qui faisaient partie du décor du wagon-restaurant. Devant chaque place le nom de son occupant. A chaque bout de table, les deux interprètes.

A gauche les Allemands : Oberndorff, Erzberger, von Winterfeldt et Vanselow. A droite les Alliés : Weygand, Foch, Wemyss et Hope. Au fond, à droite, à côté d’une petite table et d’un téléphone, le commandant Bagot et le capitaine Mariott. A gauche, une autre petite table et un téléphone, le captaine Geiger.

Tragique destin...

« Après la guerre, poursuit le général Gamache, le wagon fut remis aux chemins de fer français et il reprit du service comme wagon-restaurant sur le réseau Ouest, avant d’être incorporé au train présidentiel ».

Pourtant, tout le monde a conscience qu’il s’agit d’un monument historique. Alors, à partir de 1921, il va être installé dans la cour d’honneur des Invalides.

Il y restera pendant 6 ans. « Mais le wagon, installé à l’air libre se détériore et on commence à se préoccuper de son devenir. En 1927, le maire de Compiègne propose d’accueillir ce wagon dans la clairière de Rethondes que l’on va aménager. Le wagon est restauré grâce à un américain, Arthur Fleming, et il prend place dans la clairière le 8 avril 1927 ».

Le lieu historique de Rethondes sera inauguré par le président de la République Alexandre Millerand, le 11 novembre 1922.

Le wagon est alors mis à l’intérieur d’un bâtiment qui le protège des intempéries. Pourtant, il va en sortir le 22 juin 1940. Pour la signature d’un autre armistice. Moins glorieux celui-là ! Les Allemands, pour le sortir de son abri, percèrent les murs et le remirent à la place exacte qu’il occupait le 11 novembre 1918. Tous les plus hauts dignitaires nazis sont venus voir ce wagon, à commencer par Hitler.

Brûlé par les S.S.

Ensuite le wagon a été emmené en Allemagne comme un trophée, il défilera devant la Porte de Brandebourg avant d’être exposé dans un parc de Berlin. « Mais avant de conduire le wagon vers Berlin, poursuit le général Gamache, les Allemands prirent soin de tout détruire dans la clairière de Rethondes. Ils emmènent également la dalle centrale rappelant l’Armistice de 1918, ainsi que le monument à l’Alsace-Lorraine qui se trouve en bordure de la clairière. Ils ne laissèrent que la statue de Foch. Tout le reste fut détruit et même labouré pour effacer toutes traces ».

A la libération de 1945, on perd la trace du wagon. « En 1991, après le départ des Soviétiques de la R.D.A., j’ai appris que le wagon avait été transporté en forêt de Thuringe, à Ohrudrf, et qu’il aurait été brûlé sans doute entre le 3 et le 11 avril 1945 ».

Peut-être par des S.S. qui lancèrent des grenades incendiaires sur le wagon, avant l’arrivée des Américains. En octobre 1992, le général Gamache a pu quand même récupérer quelques éléments du wagon qui n’avaient pas brûlé : les rampes d’accès, des chiffres, des insignes… Ils sont exposés au Musée de la clairière de Rethondes.

(X DD 30795 n° Img 327)

Voir aussi... cliquez ci-dessous :

Guerre 14/18 : Halluin - Rethondes... Armistice - Réconciliation (Novembre 1918-2018).

Guerre 14/18 - Inauguration de la plaque et de la rue du 11 Novembre 1918 (Historique).

Rue du 11 Novembre 1918 (Rénovation terminée - Avril 2015).

10/11/2010 - 10/11/2018

Le Monument aux Morts d'Halluin, rue de Lille centre -

Oeuvre du sculpteur Soubricas - il fut inauguré le 20 septembre 1925.

(photo n° 4016)

Le Monument aux Morts d'Halluin, situé rue de Lille (centre ville).

(Photo DD n° P1220503)

La symbolique des Monuments aux Morts,

Mémoire de la Grande Guerre.

Chaque ville, chaque village a son monument aux morts. Pour chaque manifestation patriotique, édiles et population se rassemblent à ses pieds, déposent une gerbe et respectent la minute de silence alors qu’un clairon sonne les notes traditionnelles.

Aujourd’hui, cela fait partie de la carte postale traditionnelle de la France. Aux côtés du vin rouge, de la baguette et du béret. Pourtant, il y a 90 ans, lorsque ces premiers monuments ont vu le jour, se réunir devant le Monument aux Morts a une toute autre puissance symbolique. Non seulement il y a les veuves, les orphelins, mais c’est également toute la Nation qui se recueille.

En novembre 1998, Annette Becker, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lille III et auteur de « Les monuments aux morts – Mémoire de la Grande Guerre » expliquait la symbolique ci-dessous :

« Les monuments aux morts en général représentent très bien la façon dont la France a vécu la guerre » explique-t-elle. « C’est d’abord un monument de deuil, où l’on retrouve la tristesse d’avoir perdu tant d’hommes. Contrairement au Monument à la guerre (mémorial d’un champ de bataille par exemple), ici on montre que la guerre tue ».

« La première chose qui frappe, c’est la rapidité de leur construction. Entre 1918 et 1922, les 36.000 communes de France ont leur monument. Cela montre la rapidité avec laquelle la communauté a voulu continuer de se rappeler. Dans la France exsangue de l’immédiat après-guerre, il s’agissait presque d’un dernier effort de guerre ».

« Dans leur immense majorité, ces monuments funéraires sont des cénotaphes, c’est-à-dire de grandes tombes vides, représentés par des obélisques ou des stèles, comme le veut la mode du début du siècle. Mais il est plus souvent beaucoup plus intéressant de voir ce que l’on y a écrit ou gravé. On y trouve de longues listes de noms classés soit alphabétiquement soit par date de la mort : 1914, 1915… Cela montre l’égalité devant la mort ».

Pas de riches ou de pauvres, pas d’instituteurs, d’ouvriers. « Ils sont morts en tant qu’enfant de la commune. Ce monument, ce nom est une façon de récupérer, de se réapproprier les enfants de la communauté ». Des enfants certes disparus, mais parce qu’ils ont été appelés à donner leur sang pour une autre communauté, celle de la Nation.

Le combattant en posture héroïque

« Souvent ces monuments ne portent qu’une simple croix de guerre ou un médaillon représentant un « poilu ». C’était les monuments les moins chers ».

Beaucoup de petites communes, après la guerre, ont perdu quelques-uns de leurs hommes parmi les plus jeunes et elles ne peuvent se lancer dans de folles dépenses pour financer un monument aux morts.

« Par contre, dans les monuments comportant une sculpture, on peut les classer en trois catégories. Il y a tout d’abord ceux qui montrent le combattant sous toutes ses formes. Le poilu tient, le poilu se bat ou le poilu mort. Mais le poilu est toujours au centre, et il peut être soit fondu dans le bronze (il a alors été choisi sur un catalogue), soit sculpté dans la pierre. Mais quel que soit le matériau retenu il nous ramène toujours au combattant en posture héroïque.

Parfois, le monument montre également des civils. Des femmes, des enfants. Ils sont toujours en pleurs pour montrer le deuil de la communauté vis-à-vis de ses fils disparus. La femme peut être également une allégorie : la Paix, la France, la Commune…

Enfin le monument peut porter la sculpture d’un coq. Celui-ci symbolise la France. Marianne est rarement représentée. Elle symbolise la République, et on sait que tous ces soldats sont morts pour elle. Cette symbolique de la Patrie, on la trouve par contre au niveau des inscriptions : « Morts pour la France ».

Toute la Nation

« Parfois également on peut trouver des gens au travail. Le monument aux morts de Lens, par exemple, montre un mineur, celui d’Arras, une femme qui laboure. Cela montre qu’à l’arrière également on participait à l’effort de guerre.

On trouve donc sur les monuments la valeur du combattant, les vertus du travail et de la fidélité (les civils) et la volonté patriotique (le coq). Mais les monuments disent également que les soldats seuls et les civils seuls n’auraient pu l’emporter. Il fallait l’effort de l’ensemble de la Nation.

Six monuments pacifistes

Et puis il y a aussi beaucoup de monuments atypiques. On en trouve un grand nombre dans notre région. A commencer par celui de la place Rihour, à Lille. La sculpture du haut, montre « La Paix » ; celui du milieu « la Relève », on y voit des soldats épuisés, mais résolus ; enfin celle du bas montre les otages, les civils déportés. Ces trois sculptures ensemble montrent la guerre des Lillois.

« Enfin, il existe en France 6 monuments pacifistes. Celui de Gentioux, dans la Creuse, montre un enfant avec son tablier d’écolier. Mais l’enfant tend son poing à la guerre. Et sur le monument est écrit : « Que maudite soit la guerre ».

A Equeurdreville, dans la Manche, on retrouve cette même inscription, mais le monument représente une mère, ses enfants serrés contre elle. Tous sont en pleurs. Six monuments seulement sur 36.000, c’est peu ».

Saisissant également est le monument aux morts de Péronne où une femme allongée aux côtés de son fils ou de son mari mort, tend un poing rageur en direction de la guerre.

Au Mort-Homme, l’un des hauts lieux de la bataille de Verdun, où des milliers d’hommes sont morts, le squelette d’un poilu sort de sa tombe. Tout un symbole !

« Si le monument aux morts est un monument civique, il passe souvent par la sacralisation chrétienne. C’est vrai en Bretagne ou dans les régions à forte tradition chrétienne, mais ça l’est également pour des régions moins croyantes. La femme, comme à Bavay, est alors une véritable « piéta » qui tient son fils mort sur ses genoux », à l’image de la Vierge Marie et du Christ.

« Partout où il y a communauté et où il y a eu mort, on appose un monument, une stèle. Même dans la famille où l’on place la photo du disparu à une place centrale de l’habitation, parfois à côté d’un objet qui lui était cher, d’un obus qu’il avait sculpté dans les tranchées. Chacun prend une parcelle du deuil et il se l’approprie ».

11/11/2010.

Commentaire : Annette Becker -Daniel Delafosse

- Guerre 14/18 - soldats français (La bataille de Machelen (B) et le cimetière militaire français).

- Cimetière d'Halluin (Le Monument aux Morts - Historique).

- Guerre 14/18 - Des halluinois évacués (Les oubliés de la Grande Guerre).

- Guerre 14/18 - Militaires Halluinois (Le Récit du Mobilisé - Photos Verdun).