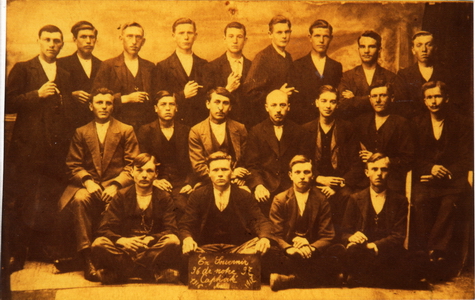

Guerre 14 - 18

Un groupe de soldats halluinois en garnison,

durant la guerre de 14/18.

(photo n° 1680)

Le chant du départ.

Juillet 1794 : Jean-Marie Chenier - Méhul

Ce chant particulièrement populaire durant les guerres de la Révolution devint en son temps une sorte d'hymne officieux de la République. Par la suite, il accompagna les régiments dans les conflits mondiaux. Il associe, en effet, la défense de la patrie à la défense des droits de l'homme.

Un député du peuple :

La victoire en chantant

Nous ouvre la carrière

La liberté guide nos pas.

Et du Nord au Midi

La trompette guerrière

A sonné l'heure des combats.

Tremblez, ennemis de la France

Rois ivres de sang et d'orgueil

Le peuple souverain s'avance

Tyrans, descendez au cercueil!

Choeur des guerriers :

refrain (à répeter deux fois) :

La République nous appelle

Sachons vaincre ou sachons mourir

Un Français doit vivre pour Elle

Pour Elle, un Français doit mourir.

Un Français doit vivre pour Elle

Pour Elle, un Français doit mourir.

Une mère de famille :

De nos yeux maternels

Ne craignez point les larmes

Loin de nous de lâches douleurs!

Nous devons triompher

Quand vous prenez les armes

C'est aux rois à verser des pleurs.

Nous vous avons donné la vie,

Guerriers, elle n'est plus à vous,

Tous vos jours sont à la patrie

Elle est votre mère avant tout.

Choeur des mères de famille :

Refrain

Deux vieillards :

Que le fer paternel

Arme la main des braves

Songez à nous au champ de Mars

Consacrez, dans le sang

Des rois et des esclaves

Le fer béni par vos vieillards.

Et rapportant sous la chaumière

Des blessures et des vertus

Venez fermer notre paupière

Quand les tyrans ne seront plus.

Choeur des vieillards :

Refrain

Un enfant :

De Barra, de Viala

Le sort nous fait envie

Ils sont morts, mais ils ont vaincus.

Le lâche acablé d'ans

N'a point connu la vie!

Qui meurt pour le peuple a vécu

Vous êtes vaillants, nous le sommes

Guidez-nous contre les tyrans

Les républicains sont des hommes

Les esclaves sont des enfants.

Choeur des enfants :

Refrain

Une épouse :

Partez vaillants époux,

Les combats sont vos fêtes

Partez, modèles de guerriers

Nous cueillerons des fleurs

Pour en ceindre vos têtes.

Nos mains tresseront vos lauriers

Et si le temple de mémoire

S'ouvrait à vos mânes vainqueurs

Nos voix chanteront votre gloire

Nos flancs porteront vos vengeurs.

Coeur des épouses :

Refrain

Une jeune fille :

Et nous, soeurs des héros

Nous qui, de l'hyménée

Ignorons, les aimables noeuds,

Si, pour s'unir un jour

A notre déstinée

Les citoyens forment des voeux

Qu'lis reviennent dans nos murailles

Beaux de gloire et de liberté

Et que leur sang dans les batailles

Ait coulé pour l'égalité.

Coeur des jeunes filles :

Refrain

Trois guerriers:

Sur le fer devant Dieu,

Nous jurons à nos pères

A nos épouses, à nos soeurs

A nos représentants

A nos fils, à nos mères

D'anéantir les oppresseurs,

En tous lieux, dans la nuit profonde,

Plongeant l'infâme royauté,

Les Français donneront au monde

Et la Paix, et la Liberté.

Coeur général :

Refrain

22/11/2010.

Guerre 14-18, soldats allemands, partant au front,

devant l'école du Sacré-Coeur, rue de la gare.

(photo n° 1874)

22 Avril – 25 mai 1915 :

Apparition du gaz Ypérite et du Lance-flammes.

Après les rudes combats de la « course à la mer », au cours de laquelle les deux armées ont tenté de se déborder, sur le front des Armées du Nord, la situation s’est un peu calmée entre Nieuport et Ypres (Belgique).

Il y a certes eu, entre le 16 et le 31 octobre, la bataille de l’Yser, ainsi que, du 15 octobre au 22 novembre, la bataille d’Ypres, mais en ce début de l’année 1915, tout semble presque tranquille. Pendant tout le mois de mars et d’avril 1915, on peut même presque dire que la situation est calme dan ce secteur.

Toutes les activités des troupes Belges, Britanniques et Françaises, mais également des Allemands, consistent bien souvent à échanger des canonnades, parfois quand même assez nourries.

Pourtant le 17 avril, les Britanniques ont ouvert les hostilités en faisant exploser, avec des mines, une colline, Hill 60, entre Ypres et Menin (B), et que les Allemands avaient repris aux Français.

Le 22 avril, vers 17 h, dans les tranchés, les soldats se croient partis pour une longue nuit calme, seulement coupée par les tours de veille. Soudain entre Langemark et le canal d’Ypres, les troupes françaises voient s’élever à ras de terre, en avant des lignes allemandes, entre le Steenbeck et l’Yser, un épais nuage de vapeurs jaune verdâtre, plus dense du côté de Bixschoote.Le vent très faible, fait doucement rouler ce nuage vers les troupes françaises et, sur leur droite, vers le front tenu par les Canadiens.

Ce nuage est en fait de la vapeur de chlore. Une attaque au gaz, les Alliés s’y attendaient un peu. Un déserteur a parlé de cela quelques jours avant aux officiers qui l’interrogent. Il a même montré le masque à gaz que l’on fait distribuer aux soldats allemands. Mais il a donné tellement de détails que ses interlocuteurs ont du mal à le croire. Pourtant, on a fait prévenir la troupe du risque d’une attaque au gaz. Toute la troupe sauf, bizarrement, les soldats belges et français !

La débandade

Bien qu’interdite par la convention de La Haye de 1899, l’arme chimique a pourtant déjà été utilisée par l’armée du Kaiser en Pologne, en janvier 1915. Mais les résultats, sans doute à cause du froid, n’ont pas été concluants.

Pourtant les généraux de Guillaume sont bien décidés à recommencer. Depuis le mois de mars tout est prêt pour cette attaque chimique.

Mais ce 22 avril 1915, les soldats français, des troupes coloniales du 1er bataillon d’infanterie légère d’Afrique, du 2ème bataillon du 2ème tirailleur et de la 87ème division territoriale comportant principalement des Bretons et des Normands, ne savent pas encore ce qui les attend. En face d’eux, les Allemands ont disposé des milliers de bombonnes de gaz dont, à l’heure convenue, ils ouvrent les robinets, libérant le chlore qui se trouve à l’intérieur.

Lorsque le nuage toxique arrive au-dessus d’eux, c’est la panique, les soldats se tordent de douleur. Ils sont aveuglés, ils suffoquent, vomissent et finalement sont asphyxiés. C’est la débandade dans les lignes françaises. Certains se replient vers les ponts de Noesinghe, les autres tentent de résister. D’autres enfin s’enfuient.

Le lance-flammes également

Car derrière le nuage de gaz, les Allemands arrivent en rangs serrés, la bouche protégée par un tampon d’étoffe. L’assaut a vite fait de réduire au silence la résistance. Les Allemands progressent de 6 km, prennent Pilken, Boezinge-Sas, Steenstrate et arrivent au canal de l’Yser, menaçant même Bozzingue.

Les Canadiens, eux aussi ont été forcés de reculer de 3 km. Il faut attendre le lendemain pour que, grâce à une vigoureuse contre-attaque menée par les Français, les Canadiens et surtout les Belges, une partie du terrain perdu soit regagné.

Mais pour la première fois le gaz vient de faire son apparition dans le conflit. Ce ne sera pas la dernière. Il y gagne un nom : l’Ypérite.

Au cours de cette seconde bataille d’Ypres, qui ne se terminera que le 25 mai, un autre engin de mort fait sa grand apparition : le lance-flammes. Et là encore, les hommes du Kaiser en sont les précurseurs !

21/11/2010.

Des prisonniers halluinois en 1917. Requis par les allemands

pour travailler, ils furent considérés comme prisonniers et internés

dans des usines à Halluin et à Bousbecque.

(photo n° 3263)

La Ville d’Halluin « prise en otage »

durant la Grande Guerre.

L'estaminet de la mémoire était consacré, ce vendredi 16 novembre 2007, à la Première Guerre mondiale à Halluin. Le récit circonstancié de M. Roland Verkindère et les témoignages ont illustré l’âpreté de cette période d’occupation tragique.

Comme à chaque fois, Cinélys avait planté ses caméras dans l’estaminet du Moulin pour ne rien perdre de cette séance consacrée à la Grande Guerre. Roland Verkindère a marqué les esprits en rappelant quelques statistiques : 700 tombes allemandes au cimetière d’Halluin, 48.000 à Menin (B) dont de très nombreuses fosses communes, l’un des plus grands cimetières militaires au monde.

La ville d’Halluin était alors peuplée de plus de 15 000 habitants, une population qui va avec le déclenchement des hostilités être rapidement « prise en otage ». « La population a subi », a insisté Roland Verkindère « Des gens comme Eugène Coopman, résidant de l’Orée du Mont et âgé de 97 ans, (disparu depuis) s’en souviennent encore ».

Les combats se sont déroulés à 15-20 km d’Halluin qui servait essentiellement de cantonnement d’officiers et de troupes, sans oublier les réserves de munitions, etc. Halluin comptera plus de 2500 mobilisés qui ne reverront plus leur commune, avant, au mieux, novembre 1918.

Le conflit est extrêmement violent et le récit de Roland Verkindère fait froid dans le dos au point d’imaginer l’horreur de la mitraille. « Un matin, on avait vu partir une colonne de 1500 hommes accompagnés de 37 officiers, le soir, en rentrant ils n’étaient plus que 600 suivis de 16 officiers ». On comprendra d’autant mieux les suicides et désertions.

Une situation sanitaire épouvantable.

La ville d’Halluin « prise en otage » par l’occupant allemand va être le théâtre des « enrôlements de force et des réquisitions ». « Vous n’obéissez pas aux ordres et on vous attache trois jours durant à un poteau sans manger ni boire », reprend Roland Verkindère, « les réquisitions ne se sont pas limités aux animaux (chevaux, etc) mais aussi aux chiens, aux poules, aux meubles, aux objets en cuivre utiles pour l’armement, à la laine des matelas, et même aux épluchures de légumes pour les élevages de lapins ».

La population est sous le joug. « Les Allemands recensaient même le nombre de plants de pommes de terre dans les jardins pour s’octroyer la moitié des récoltes ».

Pas d’information, un seul journal, « Le journal des Ardennes »,est distribué aux occupants. La situation sanitaire est « épouvantable avec de la vente de viandes avariées, la présence d’un seul médecin pour les communes d’Halluin-Roncq ».

Et puis, on assistera en 1917 aux évacuations, femmes, enfants, vieillards accueillis et regroupés dans la banlieue de Bruxelles avant d’émigrer vers la Suisse et de revenir dans d’autres régions comme la Charente où l’on n’hésitait pas à les qualifier de « Boches du Nord ».

« A l’époque, on ne possédait pas grand-chose, juste une table et quelques chaises », rappelle Roland Verkindère. Les retours en 1919 seront douloureux dans une ville d’Halluin détruite à 60 %, une « ville morte où les maisons avaient été pillées » comme le faisait remarquer Annie Bagein, sans oublier que les Allemands avaient exigé de la population de supporter le coût financier de leur occupation.

Les combats « n’ont pas vraiment eu lieu à Halluin ». Ce sont les conséquences des luttes armées qui ont éprouvé la commune. « On y a surtout connu les affrontements aériens avec la présence de deux terrains d’aviation, l’un à Wevelgem, l’autre à la Rouge Porte, où s’est notamment distingué un certain Goering ».

Roland Verkindère a essaimé son intervention d’anecdotes historiques. Ainsi ce qu’on appelait les « saucisses », ces ballons fixés avec des câbles et équipés d’une nacelle pour observer les combats et les positions. Il y avait même des leurres, à savoir des mannequins pour tromper l’ennemi. Hélas, 14-18 n’allait pas être la seule guerre du 20e siècle.

20/11/2010

Des halluinoises évacuées à Hal (Belgique), pendant la guerre 14-18,

en compagnie des Soeurs de la Sagesse.

On reconnaît : Imelda,Marie-Louise,Marguerite et Lucienne Verschae,

Jeanne et Agnès Graye, Madame Vyle, Marie-Louise Herteschene,

les demoiselles Odent, des soeurs Trachet, Julia, Anna, Elisabeth et Maria Wieme,

Philo et Jeanne Vanhedeghem, Mme Verschae, Mme Desquemack, Louise Vandepitte,

Blanche Vandepitte, Marie Noppe, l'abbé Pierre Lesage, les fillettes Beylemans,

Agnès et M. Thérèse Capelle, Nelly Desquemack......les soeurs Drouart etc.

(photo n° 1825)

La magnifique résistance des civils halluinois,

sous l’occupation allemande en 1914-1918.

La Guerre de 1914-1918, pour les uns, c’est le souvenir d’une longue et combien douloureuse tragédie, pour les autres, une étape malheureuse de leur enfance, pour d’autres enfin, une époque que l’on leur a racontée et qu’ils ont souvent considéréé comme une belle histoire !

Cette « belle histoire », nous voudrions la raconter à nouveau, en nous en tenant au domaine local. En cette année 1968, soit cinquante ans après l’Armistice, le journaliste Albert Desmedt nous fait revivre ce que fut la vie à Halluin sous l’occupation allemande. Pour ce faire, il a eu recours à des Halluinois qui ont vécu cette période tragique et qui ont noté leurs souvenirs.

La documentation de M. Desquemack, alors Secrétaire général de la Mairie, lui a été particulièrement précieuse, puisqu’elle donne un compte-rendu précis des évènements au jour le jour. Albert Desmedt en a extrait les passages les plus marquants. Ils disent très bien ce que fut la vie de nos concitoyens au long de ces jours terribles.

Une résistance de tous les instants

Malgré toutes les vexations de l’autorité allemande : perquisitions, réquisitions, pillages, amendes, punitions de prison, etc. la population a gardé sa belle confiance en la victoire finale. Elle est restée calme, devant les exigences de l’ennemi, n’a accepté, ni exécuté aucun de ses ordres, sans résistance, ouverte parfois. La jeunesse est patriote.

De nombreux incidents ont surgi, dont le plus sérieux fut celui concernant la confection des sacs à terre (16 juin 1915). Résistance de la municipalité, emprisonnement des otages, régime de terreur.

Les fusillades éclatent un peu partout. Les patrouilles tirent sur les promeneurs, les soldats, brutaux par ordre, frappent aux portes des habitations et giflent les habitants qui viennent leur ouvrir. Arrestation de tous les habitants, causant à deux sur le pas de leur porte. On ne cède que devant la menace de mettre la ville à sac et la promesse que le travail de fabrication de sacs ne serait plus exigé (30 juin 1915).

Le 1er Juillet 1915, les otages libérés, refusent de quitter la prison, si les autres arrestations sont maintenues. Le 2 juillet, les ouvriers refusent le travail (6 000 Marks d’amende). Le 3 juillet, les patrons sont rendus responsables de la défection des ouvriers. Nouvelles menaces, coups de fusils, terreurs, otages convoqués. Enfin les ouvriers cèdent mais plus de sacs.Continuellement, la kommandantur se plaint de défections est menace la ville de la rendre responsable.

Le 13 avril 1916, la Municipalité a fait afficher malgré l’opposition de l’autorité, qu’elle ne peut qu’encourager les Français qui refusent de travailler pour l’ennemi, et qu’elle continuera, malgré la défense allemande, de donner des secours à ceux qui refusent de travailler.

En 1916 encore, le 22 août, 117 travailleurs sur 120 refusent de signer le laissez-passer qui leur permettra d’aller travailler pour l’ennemi. Ils déclarent qu’ils ne céderont qu’à la force, et persistent dans leur attitude, malgré toutes les menaces qui leur sont faites.

En 1916 toujours, le 8 décembre, les travailleurs refusent d’aller poser des fils de fer aux travaux militaires que les Allemands exécutent en arrière du front. Même refus le 9 décembre ; menaces habituelles. Le Maire refuse de leur donner l’ordre de travailler. Le 11 décembre, aucun ouvrier ne se rend à l’appel. Ils sont arrêtés à domicile et emprisonnés. Le 12 décembre, 60 seulement cèdent devant la menace de représailles sur leur famille : on leur promet de ne plus les employer à la pose des fils de fer.

Le 13 décembre, nouveau refus de travailler. On les emprisonne tous à Bousbecque (ville voisine), sans boisson, sans air, dans des locaux infects. Les membres de leur famille, qui veulent les ravitailler, sont arrêtés, femmes et enfants. Le 16 décembre, l’autorisation de les ravitailler est refusée à la Ville. Le 17 décembre, 32 nouveaux ouvriers sont emprisonnés avec les autres ; on essaie de les faire céder par la force (douches glacées, séjour dans l’eau, etc.). Un grand nombre d’entre eux se voient forcer de céder après cinq jours de privation et de tortures de tous genres.

Trois cents jeunes filles réquisitionnées

En 1917, le 20 décembre, 300 jeunes filles sont réquisitionnées pour décharger du ciment à Menin (Belgique). La plupart refusent, elles sont enlevées à domicile par deux soldats, baïonnette au canon. Arrivées à Menin, elles refusent de travailler et sont ramenées en prison à Halluin. Le 21 décembre, les Allemands cèdent devant la réclamation posée par M. Paul Lemaitre. Les jeunes filles sont relâchées.

On pourrait citer d’autres faits à longueur de colonnes. Dans l’agenda où il a noté au jour le jour les moindres faits de l’occupation, M. Desquemack signale un incident presque chaque jour.

La fabrication des sacs à terre, qui devaient servir à la protection des tranchées ennemies, semble avoir soulevé le maximum d’opposition. Mais il y eut bien d’autres raisons.

Le passage des prisonniers alliés, que les halluinois, pourtant privés du strict nécessaire, voulurent aider quand même, déclencha les foudres de l’occupant. Le camouflage de déserteurs alsaciens ou lorrains valut la prison à plusieurs. Il y eut aussi l’incident Quivron, un jeune garçon qui avait écrit sur son cahier de classe, ce qu’il pensait de l’occupant et du Kronprinz, et qui fut puni brutalement.

Il faut se souvenir que l’occupation dura du 14 octobre 1914 au 17 décembre 1918, et que la proximité du front (12 km) n’arrangeait pas les choses.

L’Evacuation des halluinois et les bombardements

Le premier ordre d’évacuation intervint le 2 novembre 1915 ; Il intéressait 13 habitants. La plus importante fut décidée le 26 juin 1917 et visait 6 000 habitants qui pour la plupart furent accueillis à Hal, près de Bruxelles. Il y en eut 600 autres le 8 juillet de la même année. 741 volontaires en septembre 1918, tandis qu’en octobre, la ville était quasi-vide.

Evacuation d'Halluin : 26-28 Juin 1917.

(Photo CR DD 14250 n° Img 636)

Le rapprochement de la bataille (deuxième offensive des Flandres) entraîna l'évacuation massive des 6000 Halluinois en l'espace de trois jours (Le reste de la population devant les suivre quelques semaines avant l'armistice). Nos concitoyens furent rassemblés sur la grand-place avant d'être orienté vers la gare.

On les voit ci-dessus, sur les quais avec un maigre bagage, attendant vers les centres d'accueil de Halle, Overijse, Mazenzele, Mechelen. Certains par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, ont pu se rendre dans le sud de la France, en passant par Genève.

Pendant ce temps, arrivaient à Halluin des évacués de Wervicq et Comines qui, le plus souvent, trouvèrent des maisons pillées et saccagées. En fait, le pillage et les destructions causées par l’occupant firent autant, sinon plus, de dégâts que les bombardements.

M. Desquemack ne signale pas moins de 100 jours de bombardements parfois légers, souvent prolongés. Il y eut aussi de nombreux tués et d’innombrables blessés. Le 21 mars 1918, 15 Halluinois furent tués, 3 le 18 août 1917, 3 le 7 décembre 1917, 4 le 28 juin 1918, etc.

On a dénombré (et le chiffre est sans conteste inférieur à la réalité) environ 700 bombes et obus qui sont tombés sur la ville.

Un très lourd tribut

La Ville d’Halluin eut à payer une lourde contribution à l’occupant. A cela vinrent s’ajouter les amendes « classiques » imposées à cause du refus de payer ou pour faits de résistance. C’est plus de 10 millions qui furent ainsi exigés, ce qui est énorme. Il y eut notamment une amende de 100 000 F pour avoir caché des Alsaciens déserteurs, ce qui valut 11 ans de travaux forcés à M. Ovigneur qui mourut en prison.

Mais mieux, que tous ces faits, les affiches que nous reproduisons soulignent « l’ambiance » de cette période tragique. Elles témoignent de la brutalité des ordres de l’occupant, de sa rage devant la résistance. Mais elles soulignent surtout la volonté farouche des Halluinois de ne pas plier aux ultimatums de la Kommandantur. Il fallait beaucoup d’audace et de courage pour faire front : c’est cela surtout qu’il fallait mettre en évidence.

Quatre cent trente-six Halluinois sont Morts pour la France en 1914 – 1918 : 23 Civils ont été tués. C’est un très lourd tribut. Tant de sacrifices, d’héroïsme, de résistance, ne doivent pas être oubliés.

Halluin était quasi-déserte et pillée à la proclamation de l’Armistice.

Cette fois, toute la population pourra rendre hommage à ceux qui furent les artisans de la Victoire. Elle le fera notamment en pavoisant et en ayant une pensée pour tous ceux qui, connus et inconnus, ont si bien servi et défendu leur petite et leur grande Patrie.

18/11/2010 et 8/11/2012.

Durant la guerre 14/18, devant l'école du Sacré-Coeur,

les troupes allemandes se mettent en mouvement.

(photo n° 1871)

Halluin occupée, sous la responsabilité

de M. Paul Lemaitre-Boutry.

Ou le récit de l’Halluinois Michel Everaert.

Les générations passent, les mauvais souvenirs également. De semblables choses, comme les évènements de la Première guerre mondiale, ne s’oublient pas, et nous pouvons retrouver dans des archives, trace de cette époque relevée par M. Michel Everaert, qui met surtout en lumière l’action du représentant de la Ville.

« A cette époque, c’était M. Lemaitre qui faisait fonction de Maire de la Ville. Il apporta ses soins et son dévouement à la construction de l’hôpital-hospice au Mont d’Halluin.

Cet édifice devait remplacer celui édifié rue Gustave Desmettre dans les immeubles habités plus tard par la famille Carton. Hélas la guerre planait à l’horizon. L’Allemagne était prête à envahir la France.

A ce moment de la déclaration de guerre, M. Paul Lemaitre était âgé de 39 ans et père de dix enfants, ce qui lui permit de demeurer à Halluin où un rôle important l’attendait.

M. Pierre Defretin, Maire et M. Louis Odou-Loridan, deuxième adjoint, étant tous deux septuagénaires, l’Administration de la Ville fut confiée à M. Lemaitre-Boutry, dès l’arrivée des Allemands le 16 octobre 1914.

M. Lemaitre eut de constants rapports avec la kommandantur. Il en recut les ordres, subit les menaces et eut à répondre à des réquisitions chaque heure, de jour comme de nuit. On le recherchait pour lui dire : « Monsieur Paul, on vous demande à la Kommandantur ».

Il s’y rendait quand même, malgré son sentiment instinctif de révolte car il savait l’accueil qui l’attendait, la nature des ordres qu’il allait recevoir et les insultes dont il allait être abreuvé.

Il fut emprisonné à cinq à six fois pour des périodes variant entre six et quinze jours, pour avoir résisté aux prétentions allemandes notamment au sujet du paiement des contributions de guerre et surtout du refus de payer le travail des ouvriers dans les usines.

Ce fut à cette époque, le 30 juin 1915, que parut la fameuse lettre du commandant de place exigeant que tout ce dont l’autorité allemande avait besoin pour l’entretien des troupes fut fabriqué par des ouvriers du territoire occupé, sous peine de destruction de la Ville. Cette lettre put être expédiée à Paris et fut publiée par tous les grands quotidiens de la capitale.

La reproduction de cet écrit amena l’ouverture d’une enquête faisant subir à M. Lemaitre de nouvelles insolences et menaces de mort. Malgré cela, M. Lemaitre fit preuve d’une énergie admirable, d’une patience raisonnée et d’un patriotisme ardent.

Il intervint pour protester contre les brutalités exercées sur les prisonniers. Lorsque les prisonniers anglais, italiens et français furent gardés dans les usines de la Ville, il parvint à l’aide de mille subterfuges à leur faire remettre des vivres, du linge, et même des vêtements.

Il protesta contre l’emploi près des lignes de feu d’habitants valides de la Ville et travailleurs civils amenés en Belgique. Il refusa toujours de livrer des assistés pour les soustraire le plus possible au travail pour l’ennemi.

Enfin, grâce à lui, les offices religieux purent encore être célébrés dans l’église paroissiale, alors que les Allemands voulaient l’accaparer.

Par contre, il ne parvint pas à empêcher la transformation de ce lieu du culte en écurie pour les chevaux des soldats de la garde impériale, et c’est avec des larmes aux yeux qu’il vit enlever les cloches.

Pendant toute la durée de l’occupation, M. Lemaitre fit tout ce qui était humainement possible pour le ravitaillement de la population en vivres, linge, charbon.

En juin 1917, lorsque l’autorité allemande exigea l’évacuation de la ville par moitié, il protesta et réclama l’application de toutes les mesures propres à rendre le départ des habitants moins pénible.

A l’évacuation générale, le 30 septembre et le 1er octobre 1918, il partit l’un des derniers, par le Mont d’Halluin. Quelques jours plus tard, le 17 octobre, Halluin était libérée et le lendemain, M. Lemaitre était de retour. Les Halluinois respiraient aussi, délivrés de ce cauchemar qui avait causé beaucoup de vide et de souffrances ».

17/11/2010.

En 1916, les soldats allemands stationnent place de l'église,

devant le café du lion d'or et celui du Saint Sébastien.

(photo n° 1881)

1915 : Halluin ville occupée.

1915, dix ans à peine après l’application dans la commune de la loi de séparation des églises et de l’état, la situation est autrement tragique. 1915, c’est une année de guerre pour Halluin située dans la zone envahie très proche du front.

Voici le récit de l’historien halluinois Roland Verkindère :

Depuis juillet-août 1914 les évènements se sont précipités. Service militaire à trois ans, Jaurès assassiné et après la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, mobilisation générale, union sacrée.

Même les pères de quatre enfants sont appelés. Halluin comptera plus de 2 500 mobilisés qui ne reverront plus leur commune avant, au mieux novembre 1918.

La réalité pour Halluin est cruelle. A la mi-octobre les troupes ennemies occupent la ville, pour quatre ans. Avec immédiatement des mesures à prendre afin d’assurer un minimum de ravitaillement.

Au mois d’août 1914 le conseil municipal se réunit chaque semaine et tente d’organiser les répartitions. En octobre il est conduit à émettre du papier-monnaie communal pour honorer les dépenses municipales et apporter de l’aide aux plus pauvres.

15 480 habitants

Devant les demandes de plus en plus pressantes des autorités d’occupation, le maire, Pierre Defretin, s’efforce d’apitoyer l’autorité militaire occupante en rappelant la modestie des ressources de la commune. Comme en témoigne une note remise à l’intendance militaire allemande :

« La ville compte 15 480 habitants : 11 480 au Bourg, 4 000 dans les hameaux (Colbras et Mont). Les hameaux comportent des maisons isolées, habitées le plus souvent par de pauvres ouvriers. La Ville est très endettée. Pour installer sa distribution d’eau, ses écoles, son hospice, son abattoir, son cimetière, ses chemins, etc… elle a dû faire des emprunts successifs sur lesquels elle doit encore plus d’un million.

16 % des habitants acquittent la contribution mobilière. C’est peut-être la proportion la plus faible qui existe dans le Nord de la France. C’est une ville de travailleurs et de pauvres où ne se trouvent ni théâtre, café-concert, ni spectacle… La population se répartit entre 3600 familles sur lesquelles actuellement 2500 sont assistées par le bureau de bienfaisance et l’Etat… »

En 1915 Halluin se voit imposer et vivre à l’heure allemande. Lourde et pénible atmosphère. Au point de provoquer une crise majeure quand il est constaté notamment que certaines entreprises se voient contraintes de tisser des sacs pour contenir la terre des tranchées ou des meurtrières en bois utilisées dans les lignes ennemies sur le front.

Les élus sous la menace

Du 26 au 30 juin la tension atteint son paroxyme. Le 30 juin 1915, à 9 h du soir le conseil municpal et les notables (une soixantaine de personnes dont certaines emprisonnées depuis deux jours) se sont réunis à l’usine de M. Loridan, rue Saint-André, (actuelle rue Gabriel Péri) sur la convocation et sous la Présidence de Pierre Defretin, maire.

Le premier magistrat est partisan de la résistance mais il ne veut pas assumer seul la responsabilité d’une décision aussi importante : refuser de payer les sacs et objets destinés aux tranchées et de conseiller aux ouvriers la reprise du travail.

Vers 23 h, le commandant Schranck accompagné de son interprète et de soldats en armes porteurs de fallots, fait son entrée dans la salle Loridan et s’avance jusqu’au bureau. Une déclaration est lue contenant les dernières demandes de l’autorité supérieure :

« Que tout ce que nous avons besoin pour l’entretien de nos troupes soit fabriqué par les ouvriers du territoire occupé, que tous les ouvriers reprennent le travail sans délai ».

Sinon : arrestation immédiate de tous les membres présents, déportation de la municipalité, isolement en forteresse, déportation en Allemagne, au régime des travaux forcés du conseil municipal et des notables, amendes, interdiction de circuler, « affamation » de la ville, cantonnements supplémentaires et dernières extrémités ; anéantissement de la ville et suppression de vies humaines, pour le général en chef la vie d’une population de 15000 habitants important peu ».

A une légère majorité (28 voix contre 25) l’assemblée se prononce, sous la contrainte et les menaces, pour la reprise du travail afin d’éviter à la population le pillage, l’incendie et le meurtre.

23 h30, le commandant rentre en séance. Le maire lui fait part du résultat. Le commandant donne sa parole d’honneur d’officier et d’homme d’intervenir, aussitôt la reprise du travail, auprès du général pour faire cesser autant et aussi vite que possible la fabrication d’objets destinés aux tranchées.

Les otages restent en prison

L’administration et les otages restent en prison jusqu’à la reprise du travail ; les conseillers municipaux et notables sont libres. La reprise du travail se fera non sans réticences.

La tension dramatique de juin 1915 laissera des traces. Par ailleurs, prise sous la contrainte pour éviter le massacre, la décision de la nuit du 30 juin alimentera longtemps les polémiques et notamment en 1919, Halluin occupée fin 1914 et en 1915, c’est une population dispersée, évacuée dans les pires conditions.

Libérée en octobre 1918, en ruines, maisons bombardées, usines pillées et pour la plupart détruites, Halluin n’atteignait de nouveau 6500 habitants qu’en décembre 1918.

Comme l’écrit l’Abbé Demeulenaere en cette fin 1918 :

« Sur les ruines accumulées par la guerre, la vie commence à s’épanouir de nouveau ».

15/11/2010.

La foule au cimetière d'Halluin, pour les funérailles

des victimes du bombardement du 21 mars 1918.

Les corps sont inhumés en présence du clergé et de la municipalité.

(photo n° 1133)

« Le Soldat Inconnu »… Historique.

En 1918, les régions du Nord, de la Champagne ou de l’Est sont recouvertes de cimetières. Des millions de croix que l’on a souvent élevées à la hâte. Elles ne portent souvent qu’un simple nom, une date, et une mention : « Soldat Français », « Soldat Allemand », « Soldat Britannique »… Mais parfois, aucun nom, aucune inscription.

Un homme est mort ici, mais qui était-il ? Tombes anonymes où l’on a mis des restes humains. Personne pour venir les pleurer. Pourtant, quelque part dans le monde une mère, une femme, un enfant les cherchent.

Lorsque les canons se sont tus, on a mis ces restes dans d’immenses nécropoles. Ils s’y retrouvaient entre inconnus, entre anonymes. Pourtant leur nom figure sur un monument aux morts, mais nul ne sait où ils reposent.

À l'occasion du premier anniversaire de l'armistice de 1918, la France invente le cérémonial de la «minute de silence» en hommage aux victimes du conflit.

L'année suivante, le 11 novembre 1920, la IIIe République célèbre son cinquantenaire en transférant le coeur de Gambetta au Panthéon et, pour la première fois, rend hommage à un Soldat inconnu mort pendant la Guerre 1914-1918, représentant anonyme de l'ensemble des «Poilus» et des «Gueules cassées» morts pour la France.

Evoquée une première fois par François Simon, président du Souvenir français de Rennes, l'idée d'honorer un soldat tué au champ d'honneur et non identifié se dégage rapidement dans l'opinion française.

Dans un premier temps, la Chambre des Députés décide qu'il reposera au Panthéon. Mais une campagne de presse amène le 8 novembre 1920, le Parlement a voté à l’unanimité, deux articles :

« Les honneurs au Panthéon seront rendus aux restes d’un des soldats non identifiés morts au champ d’honneur au cours de la guerre 1914-1918. La translation des restes de ce soldat sera faite solennellement le 11 novembre 1920

Le même jour, les restes du Soldat inconnu seront inhumés sous l’Arc de Triomphe ». L'idée est de Charles Dumont.

Le ministre de la Guerre et des Pensions, André Maginot, ancien sergent du 44ème RIT, lui-même grand blessé de guerre (il se déplace appuyé sur deux cannes), ordonne aussitôt aux neuf commandants de Région de faire exhumer «dans un point de chaque région pris au hasard et qui devra rester secret, le corps d'un soldat identifié comme Français, mais dont l'identité n'aura pu être établie».

Neuf cercueils sont envoyés de l’Artois, de la Somme, de l’Ile de France, du Chemin des Dames, de Verdun, de Lorraine et des Flandres. En fait, il n’y en a que 8. On n’est pas certain que le 9ème corps soit celui d’un Français.

Chaque corps est placé dans un cercueil de chêne et dirigé sur Verdun, où la cérémonie se déroule, le 9 novembre 1920, dans une galerie de la citadelle transformée en chapelle ardente. Des soldats du 132ème régiment d’infanterie rendent les honneurs.

Avant que La Marseillaise ne retentisse, Le ministre André Maginot s’arrête devant un engagé volontaire de la classe 19 et dont le père est mort à la guerre. Le ministre tend au soldat Augustin Thin un bouquet d'oeillets rouges et blancs, cueillis sur le champ de bataille de Verdun

Augustin Thin, engagé le 3 janvier 1918, est un des survivants du 234e régiment d’infanterie (RI), décimé en Champagne en juillet 1918. Muté au 132e RI, caserné à Verdun, il avait alors raconté :

« J’avais été choisi pour désigner le cercueil parce que j’étais le plus jeune engagé soldat de 2e classe et ancien combattant du 132e RI, le régiment de Verdun ». Le soldat Thin additionne les trois chiffres de son régiment, cousus sur l’écusson du col de sa capote, et obtient le nombre six : « J’ai déposé un bouquet d’œillets rouges et blancs sur le sixième cercueil ».

Le cercueil sur lequel Augustin Thin déposera le bouquet, sera celui du « Soldat inconnu ». Le soldat fait le tour des cercueils et dépose son bouquet sur le cercueil (6ème) placé à gauche du troisième catafalque. Le soldat inconnu est désigné.

Conduit à la gare de Verdun sur un affût de canon, le cercueil du Soldat inconnu arrive à la gare parisienne de Denfert-Rochereau pour une cérémonie au Panthéon puis est porté par six soldats dans une chapelle ardente au premier étage de l'Arc de Triomphe, avant d'être définitivement inhumé sous la voûte de l'Arc le 28 janvier 1921.

12/11/2010.